Nahwärmenetz versorgt Gonterhausen und Haarhausen mit WärmeHomberger Dörfer trotzen Energiekrise

HOMBERG OHM (akr). Die meisten Menschen in den Homberger Stadtteilen Gontershausen und Haarhausen müssen sich keine Gedanken machen über die stark gestiegenen Öl- und Gaspreise. Sie werden nämlich seit rund elf Jahren mit Nahwärme versorgt – genauer gesagt mit der Abwärme einer Biogasanlage. Wie dieses System funktioniert, was sich in den Jahren verändert hat – und warum nicht alle Homberger von der günstigeren, nachhaltigen Energie profitieren.

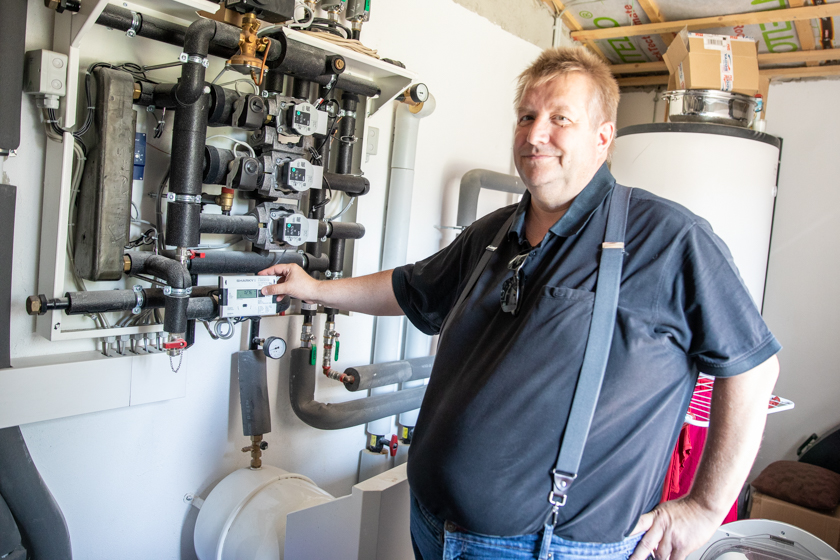

Dem kommenden Winter können die meisten Menschen in Gontershausen und Haarhausen entspannt entgegensehen. Sie müssen sich keine Sorgen darüber machen, möglicherweise in einer kalten Wohnung sitzen zu müssen. Öl und Gas spielen bei ihnen keine Rolle. Sie werden durch eine Biogasanlage mit Wärme versorgt. Die Anlage produziert Strom, dabei entsteht Wärme und die wandert dann in die Haushalte. „Es war die richtige Entscheidung“, sagt Jochen Köhler, Vorsitzender der Nahwärmegenossenschaft Gontershausen, mit einem Lächeln im Gesicht, als er sich an die Anfänge zurückerinnert, über die OL 2013 schon einmal berichtet hat.

Die Idee, die Abwärme der Biogasanlage der Landwirte Rainer und Corina Koch zu nutzen, kam auf der Geburtstagsparty von Köhlers Frau auf. „Wir haben festgestellt, dass die Biogasanlage unheimlich viel Abwärme abgibt und unser Ziel war es, diese Wärme zu nutzen“, erzählt er. Dafür wurde extra die Nahwärmegesellschaft Gontershausen gegründet, die sich seither komplett um die Verteilung der Wärme kümmert.

Seit etwa elf Jahren wird das Nahwärmenetz in Gonterhausen betrieben. Hierfür wurde in den Straßen des Homberger Stadtteils nicht nur das Leitungsnetz verlegt, sondern auch die sogenannte Nahwärmezentrale, bestehend aus drei Fertigbau-Garagen, auf dem Gelände der Biogasanlage errichtet.

Im hinteren Bereich der Zentrale verbergen sich die Holzpellets, die dann zu den Öfen befördert werden, wo sie schließlich verbrannt werden. Dabei wird warmes Wasser hergestellt, das dann widerum in den Pufferspeicher weiter vorne wandert und dort gelagert wird. Aktuell laufen die Öfen aber nicht. Die schalten sich erst dazu, wenn die Abwärme der Biogasanlage nicht mehr ausreicht. Das ist meistens so ab Oktober der Fall.

Rund 800.000 Euro hat das Nahwärmenetz zum Zeitpunkt seines Baus gekostet, die Hälfte davon gab es aus verschiedenen Quellen wie Krediten oder Förderungen, die andere musste die Genossenschaft aufbringen. „Die Mitglieder haben damals 3.000 Euro Genossenschafstanteil bezahlt, später kam dann noch 3.000 Euro genossenschaftliches Eintrittsgeld dazu“, erklärt Köhler.

Zusammenarbeit mit der Stadt

Dankbar ist Köhler auch für die Unterstützung der Stadt. „Sie hat uns immer wieder gefördert, Zulassungen gegeben, dass wir in die Straßen reindürfen. Das ist alles nicht selbstverständlich“, erzählt der Vorsitzende. Auch die beiden Dorfgemeinschaftshäuser wurden ans Netz angeschlossen, „das ist ein Zeichen von der Stadt, dass sie die zwei Bioenergieförder pusht und fördert“, zeigt sich Köhler froh.

„Die Nahwärme war gleich zu Beginn meiner Kennenlerntour durch Homberg Thema. Bei der letzten Generalversammlung habe ich die Stadt als Bürgermeisterin vertreten und mit großem Interesse die Daten zum Betrieb, die Aussichten für das kommende Jahr und die Potentiale zur Weiterentwicklung der Anlage wahrgenommen“, sagt Bürgermeisterin Simke Ried auf Nachfrage zu dem Thema.

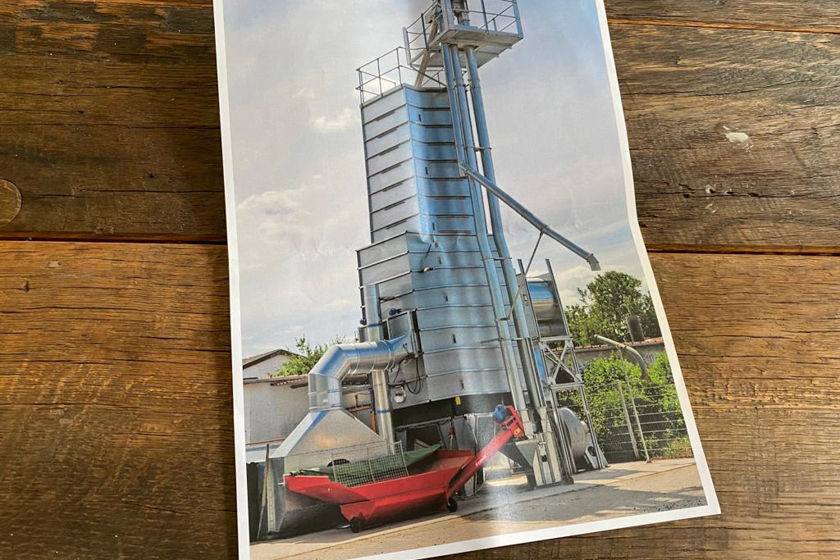

Ein Blick auf die Biogasanlage, die mit Gülle und Mais betrieben wird. Sie produziert Strom und dabei das „Abfallprodukt“ Wärme.

Die Bedeutung der selbständigen, dezentralen Wärmeversorgung der Dörfer zeige sich nicht erst seit der aktuellen Energie- und Gaskrise eindrücklich. „Ich bin sehr froh, dass wir in Homberg bereits eine solche Anlage betreiben und auf den Erfahrungen aufbauend immer mehr erneuerbare Energie auf unserem Gebiet erzeugen können.“

Die Frage einer nachhaltigen und sicheren Wärme- und Energieversorgung vor Ort sei eine der zentralen kommunalpolitsichen Herausforderungen der kommenden Jahre. Insofern werde die Stadt Homberg in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten und Initiativen aus der Bürgerschaft Maßnahmen und Modelle erarbeiten, die zu einer bezahlbaren und gesicherten Versorgung führen. „Wir prüfen derzeit, inwieweit wir dafür Fördermittel in Anspruch nehmen können“, so die Rathauschefin.

26 Haushalte in Gontershausen waren es in den Anfängen, nach und nach kamen immer mehr dazu. Mittlerweile werden rund 70 Haushalte mit der Energie der Biogasanlage versorgt, denn vor rund fünf/sechs Jahren ging auch Haarhausen mit ans Netz – die Idee, den Nachbarort mitanzuschließen, kam übrigens auch auf einer Party auf, wie Köhler verrät.

Im Winter wird zugeheizt

Die Energie, die die Biogasanlage abwirft, reicht dadurch aber nicht mehr aus – jedenfalls nicht im Winter. „Wir haben hier ein dreistufiges Konzept“, beginnt Köhler zu erklären. Die Grundenergie kommt aus der Biogasanlage, das sind so 220 Kilowatt. Im Winter werden zusätzlich zwei Pelletsöfen, genauer gesagt Biomasseöfen, zugeschaltet, die zusammen nochmal 300 kW liefern. Und als absolute Ausfallsicherheit steht ein Gasofen mit 230 kW bereit, der aber so gut wie nie zum Einsatz kommt – außer, es sollte mal -15 Grad geben.

Wenn in den Wintermonaten die Wärme der Biogasanlage nicht ausreicht, schalten sich automatisch die Biomasseöfen hinzu.

„Im Sommer haben wir mehr Wärme, als wir brauchen, da läuft auch kein Pelletofen. Die Pelletsaison fängt so ab Oktober an und endet im März“, erklärt der Gontershäuser. Da es sich um Biomasseöfen handelt, muss man aber nicht zwingend mit Holzpellets heizen, sondern könnte auch auf Heu oder Stroh zurückgreifen – das müsste vorher aber eben pelletiert werden. Genau darüber macht sich die Genossenschaft gerade Gedanken, zum einen weil die Preise für Holzpellets ebenfalls stark angestiegen sind und zum anderen weil sie mehr in Richtung Regionalität gehen möchte. Pellets aus der Gegend beziehen oder aber selbst herstellen sind denkbare Optionen. Im November diesen Jahres soll dann aber erstmal ein großes Pelletslager gebaut werden, um den Jahresbedarf einlagern zu können.

Für die diesjährige Pelletsaison sind die beiden Dörfer schon eingedeckt. Noch bevor die Preise in die Höhe geschossen sind, hat sich die Genossenschaft nämlich mit 150 Tonnen Holzpellets versorgt. „Wir haben unsere Pellets und die Biogasanlage wird laufen, Gas ist für uns nicht relevant“, sagt Köhler. Die Leute seien relativ entspannt, was den kommenden Winter angeht.

Köhler erinnert sich zurück, dass man früher die Preise für die Nahwärme mit denen für Öl und Gas verglichen hat. Heute ist das aber nicht mehr so. „Die Menschen sind hier einfach zufrieden“, sagt er mit einem Lächeln im Gesicht. Und gerade jetzt, wo die Kosten für Gas und Öl weiter in die Höhe schnellen, sind die Gonters – und Haarhäuser sicherlich mehr als froh, mit der Nahwärme versorgt zu werden und nicht auf die fossilen Rohstoffe angewiesen zu sein.

Im November soll neben dem bereits vorhandenen kleinen Silo ein weiteres Pelletslager, ein 6,30 Meter breites und 14 Meter hohes Metallsilo, entstehen.

Während man derzeit durchschnittlich 18 Cent pro Kilowattstunde für Gas und 15 Cent für Öl bezahlen muss, liegt der Heizpreis der Nahwärmegenossenschaft bei 7,2 Cent pro Kilowattstunde. „Im nächsten Jahr wird er aber auf 8,5 Cent steigen“, erklärt der Vorsitzende. Im Vergleich ist das aber immer noch deutlich günstiger. Kein Wunder, dass nun auch Haushalte in Gontershausen angeschlossen werden wollen, die noch nicht angeschlossen sind, weil sie damals beispielsweise erst eine neue Ölheizung eingebaut bekommen hatten. Prinzipiell sei das auch möglich, diese Häuser ebenfalls mit der Nahwärme zu versorgen. Doch dafür müsse man erstmal eine Baufirma finden, die das auf die Schnelle macht – das sei momentan eher das Problem.

Nur sehr geringe Wärmeverluste

Aus anderen Homberger Stadtteilen würde aber keiner anrufen, um angeschlossen zu werden. „Das geht auch technisch nicht“, betont Köhler. Das Netz liegt schließlich in Gontershausen und ist durch eine Stichleitung, durch zwei Rohre, nach Haarhausen gelegt. „Wir haben beispielsweise keine Rohre in Ober-Ofleiden.“ Die Netzverluste durch lange Leitungen seien immens, das würde sich nicht rentieren. Deswegen müsste man versuchen, möglichst viele Haushalte auf einen Haufen zu bekommen, weil das einfach am effizientesten sei. „Durch die Ballungen in Gontershausen und Haarhausen sind die Wärmeverluste sehr gering“, erklärt er, was mitunter auch an der stärkeren Isolierung liegt, für die man sich damals beim Bau entschied.

Das Netz an sich könne noch viel mehr tragen. Sprich: man könnte noch viel mehr Haushalte anschließen. Die Verteilung sei nicht das Problem, sondern die Erzeugung, weil immer mehr zugeheizt werden muss. „Da wir immer weiter gewachsen sind, müssen wir nun an die Erzeuger ran, das sind so die nächsten Schritte.“ So sei unter anderem in Planung, neben einem größeren Pufferspeicher weitere Biomasseöfen anzuschaffen.

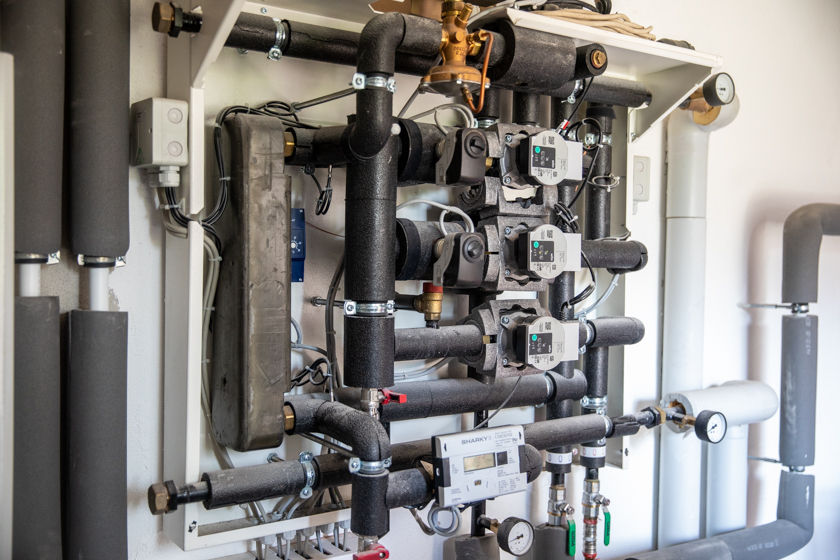

Jeder angeschlossene Haushalt hat eine sogenannte Hausübergabestation. Die Heizenergie kommt in Form von heißem Wasser in einem Kreislaufsystem an: Zwischen 70 und 80 Grad hat das Wasser auf dem Weg ins Haus, mit etwa 50 Grad kehrt es zurück.

„Das Konzept mit den Pellets hat immense Vorteile, wir haben damit so gut wie keine Arbeit“, betont er. Die Öfen schalten sich bei Bedarf vollautomatisch dazu und man muss auch nicht wie bei Holzhackschnitzeln ständig nachfüllen. Die Weiterentwicklung der Anlage steht nicht sill. Erst ist jetzt das neue Pelletslager an der Reihe. „Und dann kann man auch überlegen, ob man noch in Solar investiert. Es gibt einige Möglichkeiten noch etwas zu machen. Die Frage ist nur, ob man das will – und das muss man sich halt fragen“, fügt er hinzu. Stillstand dürfe es jedenfalls nicht geben.

An den Rohrleitungen selbst müsse nichts geändert werden – zumindest nichts in den nächsten 20 bis 30 Jahren. „Außer erweitern“, lacht Köhler. Die Anlage ist schließlich noch jung, knappe elf Jahre alt. Investiert wurde aber trotzdem. Als Haarhausen angeschlossen wurde, erzählt Köhler, wurde auch eine komplett neue Steuerung eingebaut.

Jetzt muss man nicht mehr auf das kleine Display im Schrank schauen, sondern hat alles übersichtlich auf einem großen PC-Bildschirm im Blick, sodass die Anlage auch von jemanden bedient werden könne, der kein Steuerungstechniker ist. „Früher konnte man beispielsweise nicht sehen, wie viel abgenommen und erzeugt worden ist“, erklärt er. Das kann man jetzt ganz einfach mit ein paar Klicks ablesen. Man kann nun auch sehen, wie viel ins Gontershäuser Netz und wie viel nach Haarhausen gegangen ist.

Ein kleines Display war gestern: Eine Visualisierung sorgt nun für mehr „komfort“, wie Köhler betont.

Köhler erklärt, dass es vor allem wichtig ist, dass die Wärme gleichmäßig abgenommen wird. Wenn zuviel auf einmal reingespeist wird, hat ein Netz nämlich Schwierigkeiten. Deshalb wurden die Leute aufgefordert, gleichmäßig zu heizen und auch keine Nachtabschaltung vorzunehmen. „Am 1. Mai sind alle heim gekommen, haben gleichzeitig geduscht und dann gingen plötzlich die Öfen an“, erinnert sich der Vorsitzende. Das soll natürlich nicht passieren.

Im Sommer haben die beiden Dörfer schließlich mehr Wärme, als sie brauchen. „Wir könnten hier auch ein Freibad hinbauen“, scherzt er. Die Versorgung mit der nachhaltigen, günstigen Energie habe Gontershausen jedenfalls ziemlich „gepusht“, denn freie Bauplätze oder Leerstände gibt es hier nicht, wie Köhler mit Stolz erzählt.

Auch interessant:

Die Pelletöfen sind für die Umwelt eine schlechte Lösung, schechter als Gas und Öl .

Mal wieder richtig fruchtig frisch mit einer falschen Behauptung die Buchstabensuppe rausgerotzt.

Schön wäre ein Argument gewesen, außer eine sicherlich falsche Meinung.

Werner, folge mal nicht so vielen AfD-Gruppen bei Telegram…